2023年受到浙江卫视周末面孔栏目采访;受邀入编2024年度“中国科学家年鉴”2024年和叶家佑登上央视CCTV3师生合奏演出;2014年马克西姆中国巡演兰州站才艺秀“优秀辅导教师”称号;“世界华人青少年艺术盛典”甘肃赛区2014年“优秀辅导教师”奖;2018年浙江省音乐考级“优秀辅导教师”称号;第六届嘉德威全国青少年钢琴大赛丽水赛区优秀指导老师;2019年“花开未来”小演奏家展演活动丽水选拔活动肖邦国际青少年钢琴(中国业余组)公开赛2021年度“中国钢琴教育先锋人物”称号等诸多奖项。

陈杨涛,男,1992年出生于中国,青年钢琴教师,毕业于西北师范大学钢琴演奏专业,后在浙江音乐学院研修,丽水市音乐家协会会员,丽水市陈杨涛钢琴工作室创始人。2023年资助困难学生,为学生送钢琴帮助其追逐音乐梦想的事迹被广泛关注。

躬耕教育,不忘初心。

陈杨涛自幼开始学习钢琴,从小就表现出远超同龄人的音乐天赋,唱歌很好音很准,最开始接触的是口琴,刚一开始学习口琴就能够很快学会,慢慢的觉得口琴缺乏挑战性,在老师的建议下转而开始接触钢琴,这一接触便让他爱上钢琴,从此踏上了学习钢琴的道路。

2011年陈杨涛以优异的成绩成功考入西北师范大学钢琴演奏专业,在这里他的琴技得到了更好地锻炼,课余时间他还当起了小老师,开展公益课堂免费教小朋友学习钢琴,看到孩子们在学习的过程中收获的幸福、快乐,让他在心底悄悄地埋下了一颗育人的种子。

2015年大学毕业的陈杨涛回到了家乡浙江丽水,在丽水市莲都区成立了“陈杨涛钢琴工作室”从事幼儿钢琴启蒙教育,将自己对钢琴的热忱投入到工作之中,他说“音乐是无国界的语言,钢琴演奏更是这语言中最优雅的表达。它能够穿透时间与空间的界限,触动每个人内心深处最柔软的部分,我想让学生们感受钢琴的魅力。”

陈杨涛始终秉持着对钢琴的热爱躬耕教学,培养的学生在省级、全国级等比赛中都获得了优异的成绩,自己也多次获得“优秀指导老师"的称号,他的个人工作室更是获得艺术教育先进单位、浙江省优秀组织机构等荣誉。

以爱育人,无悔奉献。

爱是教育的灵魂,有爱才有责任,有责任才有奉献,陈杨涛一直坚守着这样的教育理念,在日常的教学工作中,他时刻关注着学生们的情感变化和心理需求,无论是学习上的困惑还是生活上的难题,他都会倾尽自己的所能给予帮助和支持。

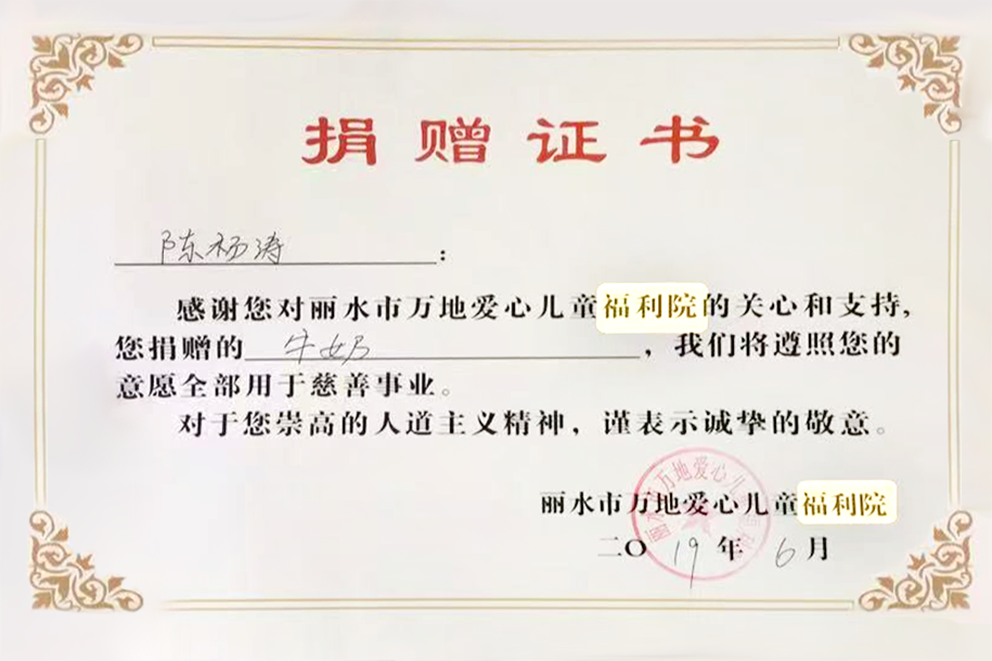

这一点学生叶家佑的感受最深,他跟随陈杨涛学习钢琴将近4年,其勤奋刻苦的品质加上远超同龄人的艺术天赋深得陈杨涛欣赏,叶家佑因家里条件困难买不起钢琴,平时课后只能在妈妈用纸画的琴键上练习老师教的曲子,陈杨涛得知情况后,便赠送了一架家里闲置的电钢琴供他练习,生怕耽误了学生琴技的进步。

在2022年陈杨涛拍摄了一条叶家佑在钢琴比赛现场临时上台演奏的视频在抖音平台上火爆出圈,当时大家都在惊叹年仅5岁的叶家佑那远超同龄人的演奏能力。而后,陈杨涛与学生背后的故事更是受到浙江卫视《周未面孔》栏目采访。

“教育就是要善于捕捉孩子的闪光点”陈杨涛说道,他用自己敏锐的眼光发现学生的优势特点,悉心的培养放大。而学生也不枉费他的栽培,叶家佑在2023广播之声全国青少年艺术节上拿到了浙江省最高奖“未来金钟奖”获得全国总决赛的门票。

得知学生钢琴比赛成绩优异陈杨涛激动不已,随后又焦虑万分,因为依照叶家佑的钢琴演奏能力使用电钢琴已经无法满足他日常的练琴需要,再继续使用电钢琴只怕会影响他参加全国总决赛的发挥,但考虑到学生家里负债经济困难,父母收入微薄,实在无法额外负担孩子买钢琴的花费,不忍心学生的才能被硬件所耽搁,陈杨涛决定自己自费给叶家佑买一台钢琴让他能够更好的练琴以最好的状态参加全国总决赛。

幸运的是叶家佑没有辜负他的期望成功斩获了全国总决赛金奖,叶家佑家长陶丹丹说“陈老师不管课上还是课后都非常认真负责,这次能成功收获全国金奖多亏他赠送的钢琴让孩子有了更好的锻炼,很感谢陈老师的悉心栽培和无私奉献”陈杨涛善于发现培养人才,正如千里马与伯乐的故事,2023年受到浙江卫视《新闻深一度》栏目采访他的教学经验。

陈杨涛无私奉献、爱惜学子的精神不仅感动了叶家佑和他家人更温暖了许多家有孩子的家长,2024年陈杨涛和叶家佑收到了中央电视台《非常6+1》栏目的邀请,师生温暖的故事登上了电视节目。

教育是一场爱与被爱的双向奔赴,其实陈杨涛帮助的学生不止叶家佑一个,他用自己的行动诠释着"爱生如子”的深刻内涵,让每位跟他学习钢琴的学子感受到来自老师的关爱与温暖。

潜心磨剑,砥砺前行。

时光不老,习之不辍、陈杨涛深知要做好教育教学工作不能光凭热爱,唯有终身学习才能获得发展,他勤于学习,严于律己,秉承着一颗学无止境的心,认真学习乐理知识。强化自身演奏水平,积极参加线上线下培训,广采他山之石,虚心学习,与其他钢琴老师一起钻研教材、探讨教法与学法。

学然知不足,教然后知困。他乐于反思,反思自己每一节课的得与失,他会反复观看每个学生的练琴视频,及时的纠正学生练琴的不足之处并在备课本上记录优缺点,不断地调整自己教育教学的策略,在反思中前行、成长,不断丰厚自己教育底色。